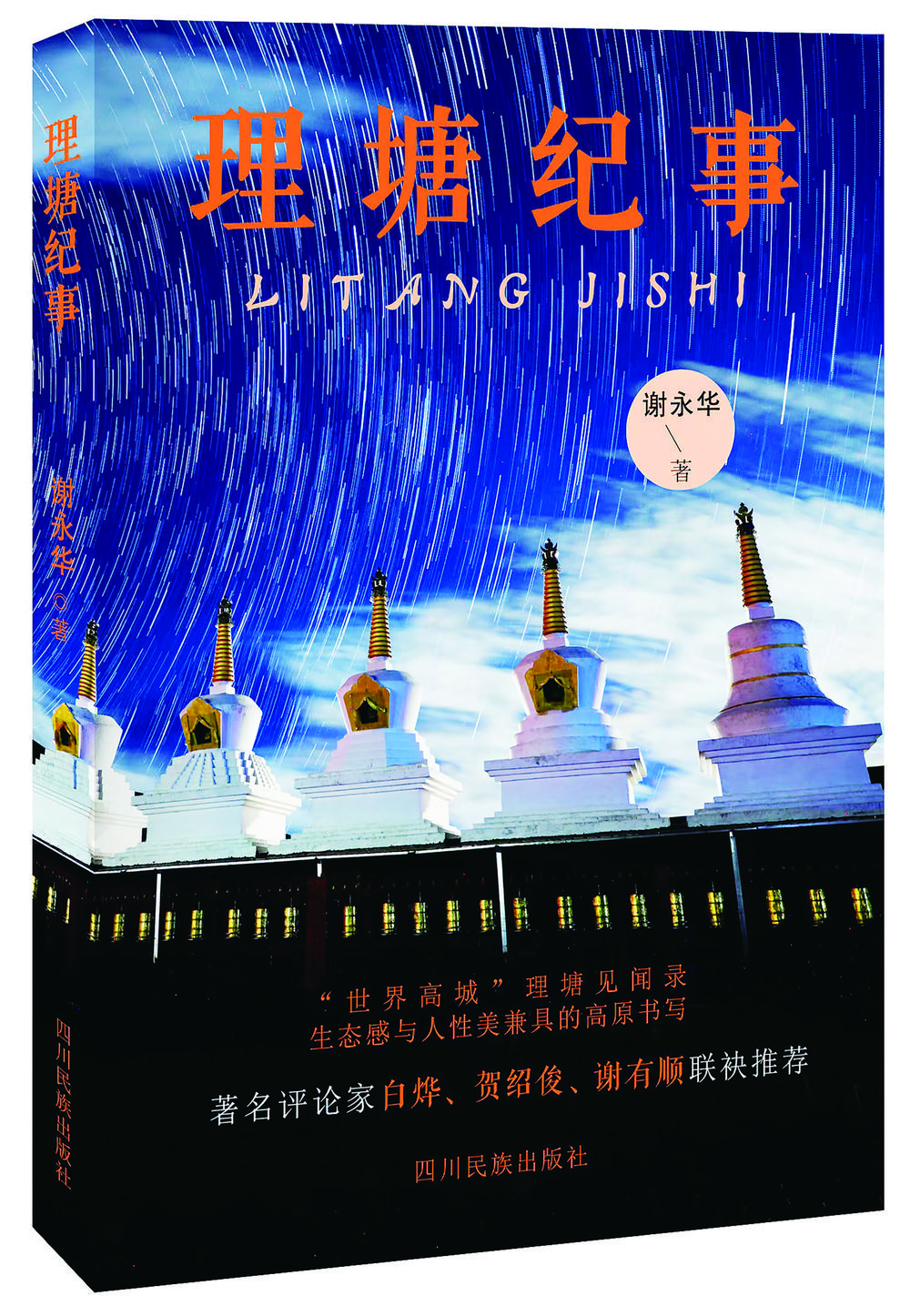

在谢永华女士的生活中,有一段平地到高原的经历,那段经历对于她个人来说,意义非凡。作者从风调雨顺的湘中地区,来到具有“高原明珠”之称的四川理塘县。理塘系藏语,即广阔的坝子犹如铜镜,这是多么富有诗意的名字。因此,眼前这部《理塘纪事》,便是作者这段经历的明证。

作者虽然出道较晚,却有一股不怕挫折的劲头,就像高原上的格桑花,迎着寒风大雪,竟然没有凋零之感,更没有胆怯之意,仍然生长得五彩缤纷。这便像她的散文一样,处处散发出雪山的凛冽,民族间的温暖,格桑花的清香,帐篷里的欢乐,还有诱人的奶牛气息。

读罢她的散文,便会感到一股强劲的高原之风向你吹来,这里有温馨,有刺痛,有幸福,也有痛苦。总之,她没有掩饰生活中的酸甜苦辣,力求真实地反映出自己的内心感受。她没有曲意迎奉,也没有掩盖生活中的矛盾,她写出了人性之美,也不回避人性的弱点。因此,在《高原之夜》中,我们可以领略到民族间的动人细节,也可以看到人与人之间矛盾的消弭。在那种极端气候的恶劣环境下,纵然有种种的不尽如人意、种种的牢骚与隔阂,人心毕竟还是温暖的。那间小木屋,那碗奶茶,那炉牛粪火,便共同衍生出人类的温暖。就是这种温暖,让他们终于战胜了那个乌黑的高原之夜,回到阳光普照的世界里。

《我和卓玛》则记述了“我”和藏族姑娘卓玛的故事,它既是散文,又像小说,可见作者打通了两者之间的界线,况且十分耐读。卓玛这个可爱的姑娘,带着“我”去看赛马,让“我”感受到草原的宽广和包容。卓玛似乎恨不得让“我”在短暂的时间内,熟悉那片陌生的高原土地,熟悉那里心地善良、性格粗犷的人们,以及坚韧的牦牛与夏秋之季开放的格桑花。因此,每每看到远处亘古不变的皑皑雪山,作者的内心便释然了,坚信没有爬不上的高山。

众所周知,虫草是理塘的特产……《挖虫草》写出了卧伏在高山上挖虫草人们的生活状态,那些男女老少就像大地之子,一寸一寸卧伏前行。他们忘记了艰苦和寒风,也忘记了生活的种种牵挂,然后把一条条可疑而狡猾的虫草剥离出来,那便是他们在高山上的收获,那些收获让他们脸上流露出难得的笑容。其中喝“牛脚水”的细节,尤其让人难忘。其实他们脸上那难以消褪的高原红,手上难以弥合的皲裂的皮肤,那便是生活的全部,是高原人们日日都需要承受的。这种感受,恐怕是我们这些生活在内地的人难以想象的。

《金花的帐篷》写的是“我”跟随金花去挤奶的故事。金花的任性与活泼,让“我”领略到了藏族姑娘的性格,也看到了她和父母劳动的情景……也写出“我”初次挤奶的生涩和滑稽。当我们喝着鲜奶时,是否会想起她们的艰辛呢?最后还写到两个陌生的年轻人来到金花家里,金花家管他们吃喝和住宿,谁料这两个年轻人竟然偷走了她家的牦牛皮。金花的阿爸也只是叹息一番,并无愤怒之态,足可见藏族男人的宽阔胸怀。

《遥远的声音》则采用另一种笔墨,渲染出高原上诸多的声音。有“我”所听到的声音,也有“我”想象的声音。有市场上喧闹的声音,也有雪山滋滋融化的声音,有高原之风呼啸的声音……有阳光撕裂的声音,也有喇嘛喋喋不休念经的声音。这各种混合的声音,组成了宏大的高原声韵大合唱,汇成了一曲高原的动人旋律。总之,这是一篇比较特别的散文,它既真实,又虚幻,让人回味无穷。

另外,还有《旺吉一家人》《骑白马的央金》,以及《高原上的女人》等等,都是很耐读的篇什,它们让读者既能够领略到高原的风采,也能够感受到作者的悲悯情怀。

是为序。

(姜贻斌,邵阳人,湖南省作协名誉主席;谢永华,邵东人,中国作协会员)