我初识传武君是1964年秋天,那时我在新邵二中教书。尽管我穿过军装,上过农场,进过工厂,一进学校门,支农乃成常态。那年挖红薯我分到晏家生产队,因为要和贫下中农同甘共苦,上面派我到谢为钊老人家吃饭,认识了老人的儿子传武和传武夫人刘立娥,凭直觉我感觉他们都是很善良朴实的人。

那时学校不是世外桃源,学生名册上赫然标出学生的家庭成分。其时传武君敢于牵手一个“四类”家庭的姑娘,不仅需要勇气,更需要良心,而勇气来自良心,使我对他刮目相看。因为一些原因,传武君一纸辞呈,携女友踏上了回老家的路。后来,他被作为“反面教材”,大会小会,没少挨批。不久,就因为他的苦干实干获得村民的赞许和上面的赏识,被选为生产队长。他带领社员改变生产队面貌,增加收入,两度出任三溪大队党支部书记。事后证明,他与立娥女士的结合可谓珠联璧合,他们事业有成、家庭幸福!

我在新邵二中工作二十五年半,对三溪桥这个地方比对我家乡更熟悉,年年支农,可说百分之七八十的田里留下过我的足迹。三溪大队(村)地广人多,十三个生产队,几乎每个队都有不好对付的主儿。一般人镇不住,可传武君能!除了他的能力,还有他的人品和“官品”,能真心实意把群众和群众的利益装在心里,无私无畏,自然所向披靡……他真做到了“为官一任,造福一方”。他的确在三溪桥这片地方干了好几件益民工程,他们夫妇俩获得的荣誉头衔不胜枚举。

我与传武君既非同事(他农耕,我“舌耕”),也许只是“同心”,同认天理良心吧。他有五个子女,我有幸成为他三个孩子(珍珍、振中、鹏程)的老师。我们见面机会并不多,但只要一碰面,见他那勤劳朴实亲切和蔼的样子,我就心里暖暖的。彼此笑上眉头,寒暄几句,胜似千言万语,大概是“心有灵犀一点通”吧。我于1987年秋调离新邵二中后,再也无缘与他见面,但心里总忘不了他。我曾经到过三溪桥,匆匆来去,也未能碰上他。前几年,他的儿子鹏程给我来过电话,勾起我对传武君一番思念。

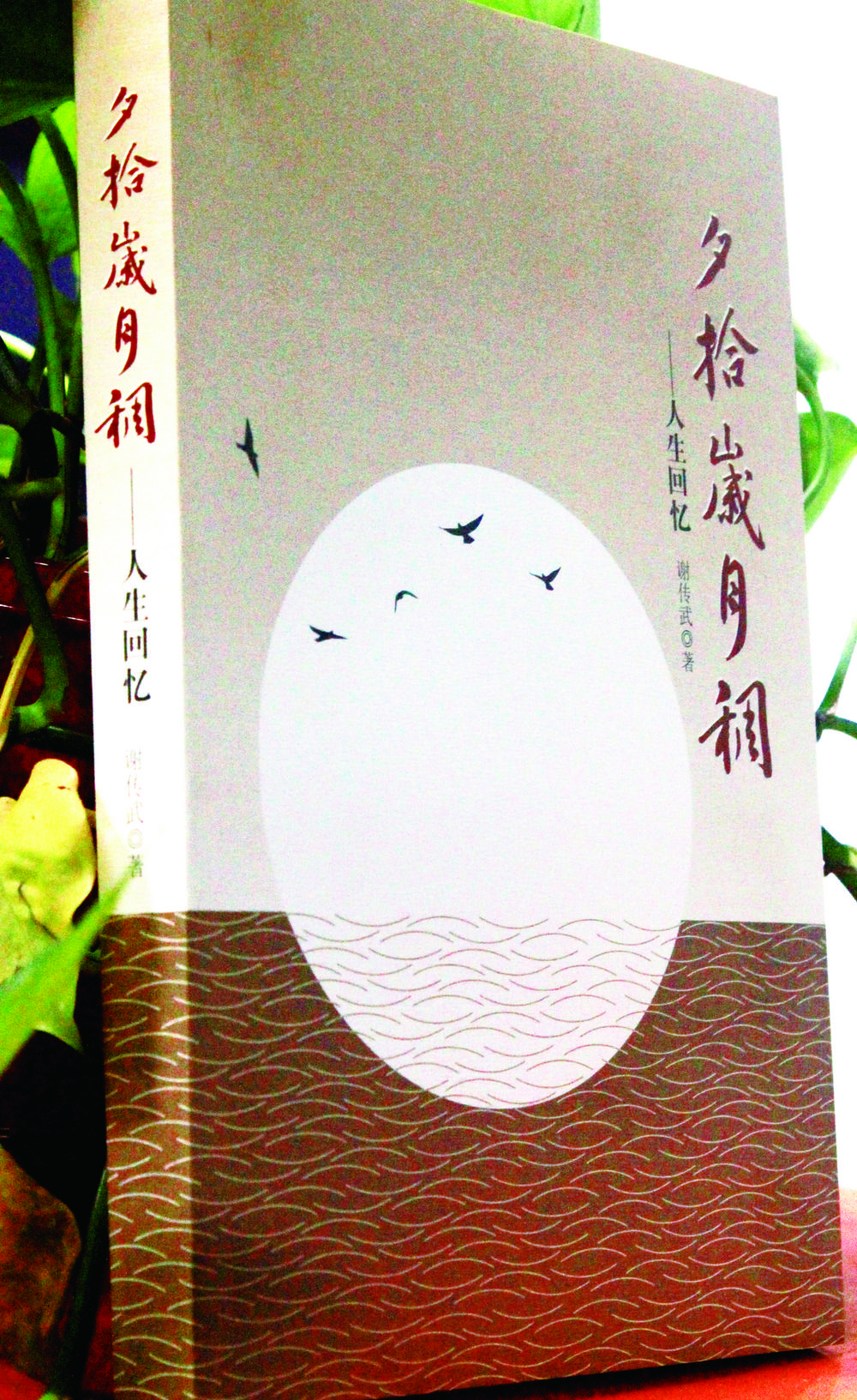

今年11月,我那在广州的儿子欲陈来电问我还记得谢传武这个人吗?当然记得,太记得了。可是他已作古,令我痛惜。他生前写了一本传记《夕拾岁月稠》,约二十万字,记述他不平凡的一生。他的一个孩子寄给欲陈一本。我当即要求欲陈读完后转寄给我一读。我盼望着。几天后,欲陈说传武的女儿珍珍在长沙,答应寄给我一本,我很高兴,三天后果然收到了这份珍贵的礼物。我想通过电波向珍珍表示谢意,查看快件包装上的电话号码和寄件人地址,却被快递公司全涂黑了。只好委托欲陈代为致谢了。珍珍读初中时我教过她的课,一个胖胖的小女孩,印象深刻。但我第一次见到她是那年在她爷爷家吃饭,她还在牙牙学语,刚能扶着炕桌行走,而今竟是退休金领取者了。人生真如白驹过隙啊!他爸留在我头脑中的形象还是气壮英雄的样子。他小我四岁,却走在先。后来没能和他见见面聊聊天,真有点遗憾。

传武君的书厚厚一大本,图文并茂。我粗读一遍,就被他为改变家乡面貌兢兢业业鞠躬尽瘁的精神折服。金子,在哪儿都是闪闪发光的啊!《夕拾岁月稠》的文采也是可圈可点的。一个多年从事农村工作的基层干部,并非专业文字工作者,作品叙事有条不紊,脉络分明,娓娓道来,语语动人。其中不乏精彩段落,他描述初识立娥女士那段出自肺腑的话,恐某些专业作家也应愧弗如。书里记录了若干民间故事,是在我地流传已久的民间口头文学,我童年时大多听老人讲过。还有,他母亲哼唱给他听的那些歌谣,我小时候也常听大人唱,自己也会唱。从书里再看到这些歌谣,回味无穷。

(艾子吴,新邵二中高级教师)