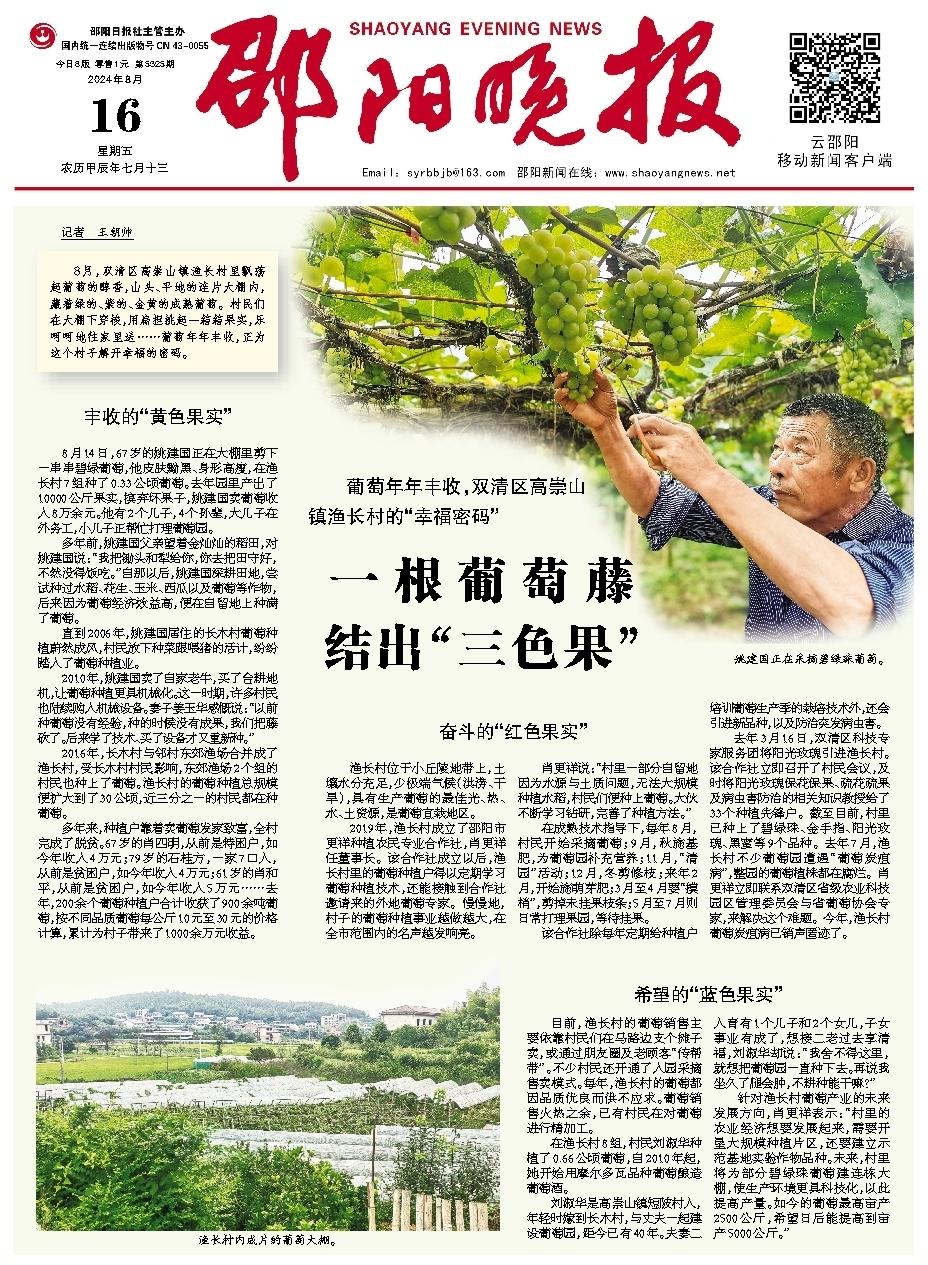

8月,双清区高崇山镇渔长村里飘荡起葡萄的醇香,山头、平地的连片大棚内,藏着绿的、紫的、金黄的成熟葡萄。村民们在大棚下穿梭,用扁担挑起一箱箱果实,乐呵呵地往家里送……葡萄年年丰收,正为这个村子解开幸福的密码。

丰收的“黄色果实”

8月14日,67岁的姚建国正在大棚里剪下一串串碧绿葡萄,他皮肤黝黑、身形高瘦,在渔长村7组种了0.33公顷葡萄。去年园里产出了10000公斤果实,摈弃坏果子,姚建国卖葡萄收入8万余元。他有2个儿子,4个孙辈,大儿子在外务工,小儿子正帮忙打理葡萄园。

多年前,姚建国父亲望着金灿灿的稻田,对姚建国说:“我把锄头和犁给你,你去把田守好,不然没得饭吃。”自那以后,姚建国深耕田地,尝试种过水稻、花生、玉米、西瓜以及葡萄等作物,后来因为葡萄经济效益高,便在自留地上种满了葡萄。

直到2006年,姚建国居住的长木村葡萄种植蔚然成风,村民放下种菜跟喂猪的活计,纷纷踏入了葡萄种植业。

2010年,姚建国卖了自家老牛,买了台耕地机,让葡萄种植更具机械化。这一时期,许多村民也陆续购入机械设备。妻子姜玉华感慨说:“以前种葡萄没有经验,种的时候没有成果,我们把藤砍了。后来学了技术、买了设备才又重新种。”

2016年,长木村与邻村东郊渔场合并成了渔长村,受长木村村民影响,东郊渔场2个组的村民也种上了葡萄。渔长村的葡萄种植总规模便扩大到了30公顷,近三分之一的村民都在种葡萄。

多年来,种植户靠着卖葡萄发家致富,全村完成了脱贫。67岁的肖四明,从前是特困户,如今年收入4万元;79岁的石桂方,一家7口人,从前是贫困户,如今年收入4万元;61岁的肖和平,从前是贫困户,如今年收入5万元……去年,200余个葡萄种植户合计收获了900余吨葡萄,按不同品质葡萄每公斤10元至30元的价格计算,累计为村子带来了1000余万元收益。

奋斗的“红色果实”

渔长村位于小丘陵地带上,土壤水分充足,少极端气候(洪涝、干旱),具有生产葡萄的最佳光、热、水、土资源,是葡萄宜栽地区。

2019年,渔长村成立了邵阳市更祥种植农民专业合作社,肖更祥任董事长。该合作社成立以后,渔长村里的葡萄种植户得以定期学习葡萄种植技术,还能接触到合作社邀请来的外地葡萄专家。慢慢地,村子的葡萄种植事业越做越大,在全市范围内的名声越发响亮。

肖更祥说:“村里一部分自留地因为水源与土质问题,无法大规模种植水稻,村民们便种上葡萄。大伙不断学习钻研,完善了种植方法。”

在成熟技术指导下,每年8月,村民开始采摘葡萄;9月,秋施基肥,为葡萄园补充营养;11月,“清园”活动;12月,冬剪修枝;来年2月,开始施萌芽肥;3月至4月要“摸梢”,剪掉未挂果枝条;5月至7月则日常打理果园,等待挂果。

该合作社除每年定期给种植户培训葡萄生产季的栽培技术外,还会引进新品种,以及防治突发病虫害。

去年3月16日,双清区科技专家服务团将阳光玫瑰引进渔长村。该合作社立即召开了村民会议,及时将阳光玫瑰保花保果、疏花疏果及病虫害防治的相关知识教授给了33个种植先锋户。截至目前,村里已种上了碧绿珠、金手指、阳光玫瑰、黑蜜等9个品种。去年7月,渔长村不少葡萄园遭遇“葡萄炭疽病”,整园的葡萄植株都在腐烂。肖更祥立即联系双清区省级农业科技园区管理委员会与省葡萄协会专家,来解决这个难题。今年,渔长村葡萄炭疽病已销声匿迹了。

希望的“蓝色果实”

目前,渔长村的葡萄销售主要依靠村民们在马路边支个摊子卖,或通过朋友圈及老顾客“传帮带”。不少村民还开通了入园采摘售卖模式。每年,渔长村的葡萄都因品质优良而供不应求。葡萄销售火热之余,已有村民在对葡萄进行精加工。

在渔长村8组,村民刘淑华种植了0.66公顷葡萄,自2010年起,她开始用摩尔多瓦品种葡萄酿造葡萄酒。

刘淑华是高崇山镇短陂村人,年轻时嫁到长木村,与丈夫一起建设葡萄园,距今已有40年。夫妻二人育有1个儿子和2个女儿,子女事业有成了,想接二老过去享清福,刘淑华却说:“我舍不得这里,就想把葡萄园一直种下去。再说我坐久了腿会肿,不耕种能干嘛?”

针对渔长村葡萄产业的未来发展方向,肖更祥表示:“村里的农业经济想要发展起来,需要开垦大规模种植片区,还要建立示范基地实验作物品种。未来,村里将为部分碧绿珠葡萄建连栋大棚,使生产环境更具科技化,以此提高产量。如今的葡萄最高亩产2500公斤,希望日后能提高到亩产5000公斤。”