城区景色。 (武冈市委宣传部提供)

古装美女卖卤菜。

街头的武冈丝弦表演。

古装礼仪表演。

城门边的“武小冈”“卤小香”。

中山堂一角。

都梁古城大牌楼。 (武冈市委宣传部提供)

古城墙。 (武冈市委宣传部提供)

宣风楼。

在同保楼上演的“抢福袋”比赛。

就地保护的巨型石龟。

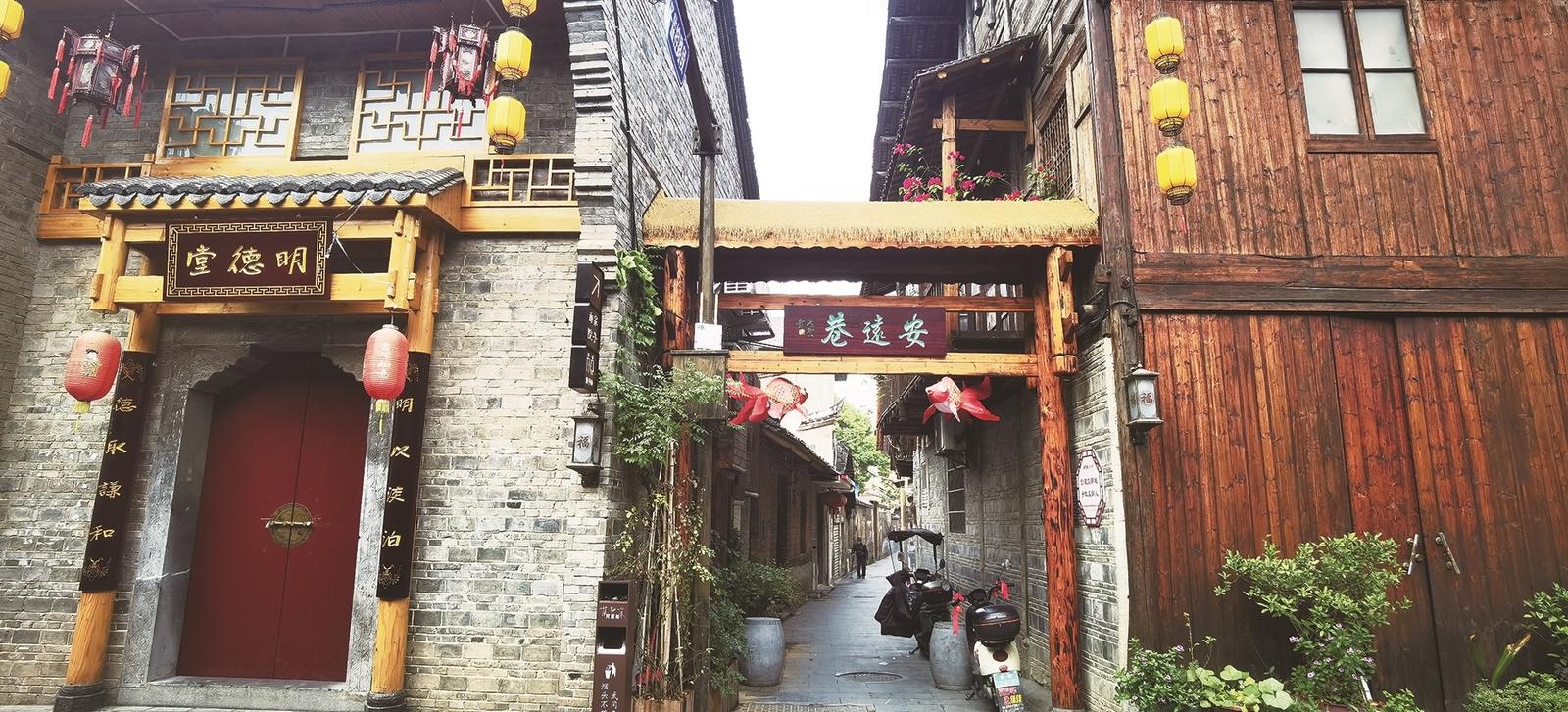

西直街上的小巷。

武陵井和龙王庙。

武冈博物馆建设现场。

修缮中的武冈文庙。

“要本着对历史负责、对人民负责的精神,传承历史文脉,处理好城市改造开发和历史文化遗产保护利用的关系,切实做到在保护中发展、在发展中保护。”——习近平语

作为我市首部历史文化保护领域的地方性法规,《邵阳市武冈历史文化名城保护条例》将于2026年1月1日起正式施行。这部法规的出台,是我市深入贯彻习近平文化思想、守护城市历史文脉的重要举措,也是武冈在中国式现代化进程中推进千年古城高质量发展的生动实践。

历经2200多年岁月洗礼,这颗湘西南明珠如何平衡保护与发展,实现申报国家历史文化名城的梦想?让我们一同走进武冈,探寻答案。

古城遗珠绽放千年芳华

“一个城市的历史遗迹、文化古迹和人文底蕴,是城市生命的重要部分。”武冈古城,宛如一条从历史深处流淌至今的河流,既沉淀着深厚的文化底蕴,又焕发着鲜活的时代气息。

武冈地处湘西南通往黔桂的交通要道,素有“三省通衢、黔巫要塞”之称,战略地位十分重要。四季岩古文化遗址出土的骨镞、石斧、陶质纺轮、青铜锏等400多件文物证实,早在5000年前,武冈境内就已有人类繁衍生息。自西汉建县以来,武冈已有2200多年的建制史。

古城拥有“两山环抱、资水绕城、渠水穿城、三城并置”的独特格局,历史风貌保存较好。据史料记载,汉恒帝曾派窦应明“伐蛮筑城”。北宋时期为“屯兵峙粮、控制蛮獠”,在“军署”治所夯土筑墙,“圜五里许”。明洪武四年(1371),江阴侯吴良主持在内城宋代夯土城墙基础上进行扩建,采用巨大青石筑城,史称武冈“内城”。明嘉靖、隆庆年间,在内城以东增筑藩王城,俗称“小王城”。十九年后,又在内城和小王城以南大规模修建“外城”。

武冈历代沿袭县、军、路、府、州等建制,始终是湘西南地区的军事重镇和政治、经济、文化中心。明永乐二十一年十月,岷王朱楩从云南迁至武冈州城,建立都梁侯国,世袭14代,历时272年,州城由此成为王城。清顺治四年四月,永历皇帝朱由榔迁驻武冈,改武冈州为奉天府,王城又变“皇城”,史称“南明行都”。这一时期的人口流动和民族交融,为武冈带来了文化和商贸的繁荣。

2000多年来,武冈古城完整保留了形成于宋代、兴盛于明代的“三城并置”独特格局,流传着“五龙不出城,三龟守城门”的传说。由大型方条形青石砌筑的古城墙、四座城门,穿城河上以兴龙、攀龙、游龙、骧龙、化龙命名的五座古桥,以及已出土的两只巨型石龟等遗迹,至今仍展现着古城池完善的防御体系,印证着“宝庆狮子东安塔、武冈城墙盖天下”的美誉。

至清代,武冈已形成相当完善的街巷体系,如伞铺街、酱园巷、按察司巷等均因行业集聚得名。现存西直街、木货街、穿城河、太平门、和合街5片历史文化街区,23条传统街巷,以及书院、会馆、庙祠、宅园等103处历史建筑。这些体现古城特色价值的核心区域,在古风古貌中延续着原住民的市井生活。

武冈山水优美,人文荟萃。境内有“六九福地”“楚南胜境”云山,奇石嶙峋的法相岩,怪石林立的同保山,还有祭祀孔子的文庙、状如凌云一笔的凌云塔、清泉流淌的武陵井、黄埔军校二分校旧址和中山堂,以及“中国传统村落”“中国古楹联第一村”浪石村等名胜古迹。

历代文人墨客在此留下不朽篇章:从屈原咏叹都梁兰,到陶侃兴建学宫、手植银杏;从韩愈的《曹成王碑》到柳宗元的《武冈铭并序》;从王安石的“砯岩”题刻到陈与义的《村景》;从宋高宗赞“云山七十一峰烟云变幻”到宋理宗题“宣风雪霁”;从文天祥的《武冈军学奎文阁记》到法相岩摩崖石刻,还有王昌龄的《武冈十景》等,无不展现武冈深厚的人文积淀。

得益于千年文化滋养,武冈民间崇文重教,文化灿烂。以武冈丝弦为代表的民俗文化、武冈卤菜为代表的饮食文化、云山胜力寺为代表的宗教文化、黄埔军校二分校旧址为代表的黄埔文化,共同构成了这座古城的独特魅力。目前,武冈共有非物质文化遗产24项,其中武冈丝弦为国家级非遗项目,卤菜制作技艺等5项为省级非遗项目。此外,武冈市还馆藏远古化石、石器时代工具及各朝代青铜器、陶瓷、玉器等文物1460余件。

做好古城保护和活化利用文章

申报国家历史文化名城是武冈人民的共同夙愿。近年来,武冈将历史的“血脉”与文化的“基因”深植于城市建设之中,持续完善保护体系,积极探索利用方式,在古城保护与活化利用方面取得了显著成效。武冈于2011年被省人民政府批准公布为省级历史文化名城;2020年列入湖南省首批历史建筑保护利用试点县市;2022年,申报国家历史文化名城工作通过省级评估;2024年,省住建厅、省文物局行文提请住建部和国家文物局进行评估;同年,武冈西直街等历史文化街区入选湖南省历史文化保护利用示范片区。

在机制建设方面,武冈成立了由市委书记任第一组长、市长任组长的“申名工作”领导小组,并设立了市古城保护与建设事务中心及市文物保护中心。2024年,专门组建了古城保护综合执法队伍,同时成立武冈城发公司。自2009年起,武冈先后制定并出台了《武冈古城保护办法》《武冈古城保护管理修缮办法》等24项保护管理文件。2025年,全力推进《邵阳市武冈历史文化名城保护条例》的立法起草工作。

规划引领作用突出。2010年以来,武冈相继编制和修订完善了15项相关规划,包括古城保护总体规划、历史街区保护规划、历史建筑保护与整治方案、古城墙抢救性保护修缮方案、古城区管线专项和综合规划、综合交通专项规划等。其中,《武冈历史文化名城保护规划》获省政府批复,《武冈市历史文化街区保护规划》完成省级评审。

资源普查扎实推进。通过两轮系统普查,摸清文化家底,共申报公布各级文物保护单位112处、不可移动文物68处、历史建筑156处、非物质文化遗产24项。现有全国重点文保单位2处、省级14处、市级96处,形成完整的历史文化资源体系。

保护修缮坚持高标准,围绕“三个聚焦”系统推进:一是聚焦综合保护,完成庆成门段城墙、李明灏故居、中山堂、文庙等重点文物修缮,修复历史建筑38处;二是聚焦民生改善,对西直街、木货街等街巷实施基础设施提升,新建停车场4处、车位752个,改造老旧小区63个,以最小干预保护风貌、改善人居环境;三是聚焦整治提升,开展房屋安全、消防、飞线等专项治理,拆除危房83座、维修加固91座,严控大拆大建。

活化利用注重品质与实效。武冈邀请中国城市规划设计研究院上海分院和都市更新(北京)控股集团有限公司,共同推进西直街等历史文化保护利用示范片区建设,以点带面,基本形成“拥抱城墙—激活街巷—点亮院落”的古城保护利用模式。同时,坚持挖掘保护与活化利用并重,持续推进古城文旅融合发展。武冈充分挖掘古街区的明王城、人文商贸、非遗匠作等历史文化资源,打造文旅商融合亮点;出台《武冈市旅游市场促销奖补实施办法》《武冈市西直街文旅发展招商暂行办法》,精心推出“非遗+旅游”精品线路,承办“湖南卫视新春走基层·武冈站”“湖南省首届登山大会”“奔跑吧·邵阳”及第四届邵阳旅游发展大会等活动,助推古城旅游持续升温。今年1月至9月,武冈共接待游客370.64万人次,旅游消费突破36亿元,同比分别增长39%和56.77%。

地方立法推进古城保护迈上新台阶

保护古城历史文化遗产,不仅是党委和政府的重要职责,也是全体公民应尽的法律义务。2025年11月5日,市人大常委会在武冈举行新闻发布会,正式发布《邵阳市武冈历史文化名城保护条例》(以下简称《条例》)。该《条例》的出台具有深远的历史背景和现实意义。

武冈古城现有居民3万余人,基础设施相对薄弱,不少古建筑屋瓦斑驳,传统民居年久失修。尽管政府在历史文化资源的传承保护和创新利用方面做了大量工作,但仍存在管理体制不畅、执法机制不顺、推诿扯皮偶有发生、部分破坏行为未能及时有效处置、历史城区违拆违建屡禁不止等问题。这些现象严重影响了武冈历史文化名城的整体保护与长远发展。

中共中央、国务院《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》明确提出“完善法律法规体系”,为武冈历史文化名城的保护和城市文脉的延续提供了根本遵循和行动指南。在武冈申报国家历史文化名城的关键时期,武冈市委高瞻远瞩,提出立法建议。立法工作得到了邵阳市委、市人大、市政府的高度重视和大力支持。《条例》自2026年1月1日起施行,为古城的保护与建设提供法制保障。

一是厘清职能职责,健全保护协调机制。《条例》提出建立党委领导、政府统筹、部门实施、公众参与的保护工作协调机制,统筹解决名城保护中的重大问题,明确政府相关职能部门的职责,推动保护工作统一部署、协同推进。

二是加强资源保护,维护格局风貌。《条例》围绕历史城区、历史文化街区、历史建筑、武冈城墙、穿城河、近现代革命遗存及其他历史文化遗产等七类资源,区分核心保护区和建设控制地带进行分类规范,形成名城资源保护的“组合拳”。

三是细化安全责任,强化安全管理。《条例》针对消防安全和危险房屋治理两大重点问题设置专门条款,保障武冈历史文化名城的可持续发展。

此次立法坚持整体保护与重点保护相结合,强调实现古城“见人、见物、见生活”的活态传承,推动历史文化保护与城乡建设融合发展。《条例》明确,武冈历史文化名城保护应遵循科学规划、严格保护、合理利用、协调发展的原则,维护历史文化遗产的真实性、历史风貌的完整性以及社会生活的延续性。鼓励单位和个人通过捐赠、资助、投资、技术服务、志愿服务,或通过建筑物、构筑物出租、入股等方式依法参与保护工作。

《条例》构建了“分类追责、梯度处罚”的法律责任体系。对未经批准擅自拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或其他设施,对历史建筑进行外部修缮装饰、添加设施、改变结构或使用性质,以及其他破坏名城传统格局、历史风貌或历史建筑的行为,主管部门将责令停止违法行为、限期恢复原状或采取补救措施;造成严重后果的,对单位处以5万元以上10万元以下罚款,对个人处以1万元以上5万元以下罚款。

在推动历史文化名城保护法制化方面,武冈构建了“立法+规划+制度”的完整保障体系,使古城保护有法可依、有章可循。在保护原则上,坚持保护第一、合理利用和最小干预;在立法方式上,坚持问题导向、开门立法。在《条例》基础上,同步制定《古城房屋安全与危险房屋管理办法》《古城区综合执法方案》等5项配套文件,覆盖综合执法、消防安全、房屋修缮等关键领域。

作为《条例》实施的责任单位,下一步,武冈市人民政府将全面开展法规宣传,统筹推进保护工作,严格规范行政执法,同时倡导广大市民自觉遵守《条例》,共同做好武冈历史文化的挖掘者、保护者和传承者,携手守护好武冈珍贵的历史文化遗产。

共建共享宜居宜业宜游新武冈

漫步古城,处处皆景。国家级重点文物保护单位武冈古城墙,静立于川流不息的车水马龙之中。穿过济川门,抬头可见宣风楼上的“宣风雪霁”,登楼远眺,古城风貌尽收眼底。城墙边的穿城河上,五座古桥静默伫立,迎来送往。武冈文庙前,陶渊明曾祖父陶侃手植的千年银杏,在立冬后的暖阳中闪烁着金色光芒。古色古香的化龙寺、龙王庙、武陵井,以及出土后就地安置的巨型石龟等,都在街巷烟火中静静诉说着光阴的故事。

西直古街以青砖铺地,木门上悬挂着福字灯笼,126家特色商铺汇聚于此,引入武冈卤菜、法新豆腐、武冈米花、空饼、麦芽糖等地方特产。街巷如鱼骨般延伸,藏匿着由古当铺、古城驿、古院落改造而成的打卡点,路边晒太阳的居民随手一指,便是一处风景。西直街区在第四届邵阳旅游发展大会上一炮而红,凭借创新的银票消费模式和“大明芳华·锦绣非遗”等丰富多彩的文化活动,实现了客流与营收的双重突破。附近的西直街停车场有效缓解了居民和游客在这一古老街区的停车难题。

正在建设的武冈博物馆将以“岷王府”为载体,升级打造为湖南省博物馆邵阳分馆,集中展示本土历史文化与非物质文化遗产代表性项目。

随着立法保护、系统保护、源头保护和多元保护的不断推进,武冈申报国家历史文化名城蓄势待发。目前,武冈正积极依托高水平专业机构,持续优化申报材料,高标准夯实申报基础,并加强向国家有关部委的汇报衔接,争取2026年邀请国家住建部、国家文物局的领导专家来武冈调研指导、开展现场评估,力争2028年成功申报国家历史文化名城。

在已投入名城保护专项经费6亿余元的基础上,今年武冈统筹包装了城市更新、地下管网改造、文物保护、古城保护与利用公共基础设施建设等9个项目,拟争取资金7.2965亿元。目前已通过古城景区旅游设施完善升级、城市更新改造、老旧小区绿色完整片区基础设施改造、都梁王城历史文化展示中心建设、历史文化街区保护提升等5个项目,争取到资金3.04亿元。

下一步,武冈将健全工作机制,完善组织架构,加强统筹协调、调度落实和监督检查;组建专家支撑体系,为保护规划、文化挖掘、修缮工程等提供专业指导;健全综合执法协同体系,定期开展联合执法行动。

在提升古城品质方面,武冈将加速推进古城墙宣风楼段安全整治,大郎庙、木瓜堂、女善堂等文保单位的修缮,以及湖南省博物院邵阳分院、古城墙遗址公园、古城旅游基础设施、重点院落修缮、停车场等公共基础设施项目建设。同时,以“古城保护提升行动”为抓手,对1288栋老建筑建立分级名录,分批次完成测绘建档与修缮。

在深化历史文化挖掘展示方面,武冈将加大文物征集和文化挖掘力度,加强古城历史文化与保护动态的宣传推广,打造具有辨识度的古城文化IP。依托“中国卤菜之都”品牌,在西直街打造“非遗+美食”沉浸式体验区,持续扩大“大明芳华·锦绣非遗”夜游品牌影响力。

在推动全民共建、提升公众参与度方面,武冈将组织开展“名城保护在行动”“名城守护人”评选、“我与文物做邻居”等系列活动,营造“多方参与、多点发力、共治共管、共建共享”的社会氛围。

久久为功,日新月异。武冈古城正以宜居、宜业、宜游的新形象,不断吸引外来游客访古问今,持续提升武冈人民的幸福感、获得感和自豪感。

(本版图片除署名外,均为贺旭艳摄)