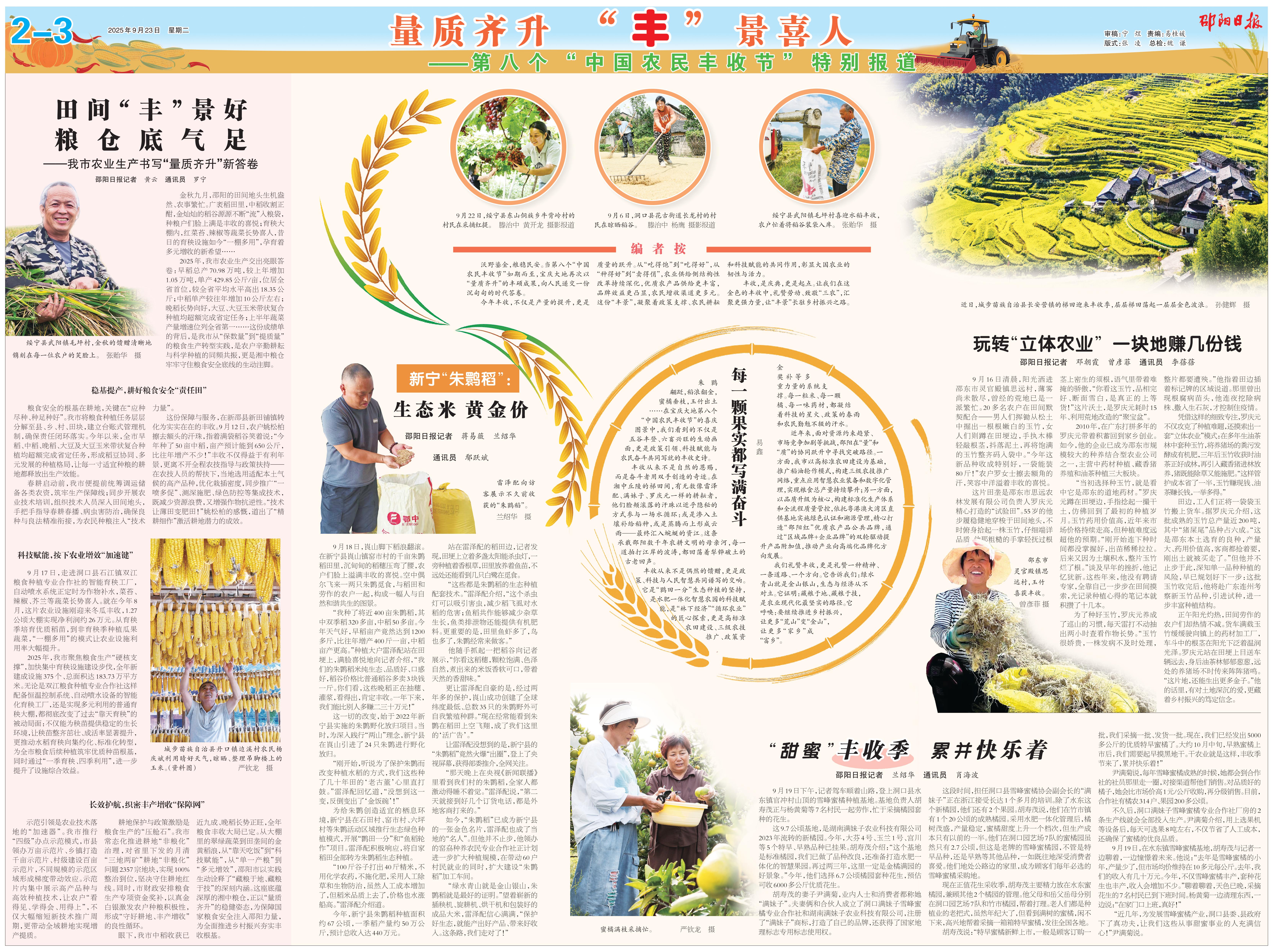

雷泽配向访客展示不久前收获的“朱鹮稻”。

兰绍华 摄

9月18日,崀山脚下稻浪翻滚。在新宁县崀山镇窑市村的千亩朱鹮稻田里,沉甸甸的稻穗压弯了腰,农户们脸上溢满丰收的喜悦。空中偶尔飞来一两只朱鹮觅食,与稻田和劳作的农户一起,构成一幅人与自然和谐共生的图景。

“我种了将近400亩朱鹮稻,其中双季稻320多亩,中稻50多亩。今年天气好,早稻亩产竟然达到1200多斤,比往年增产400斤一亩,中稻亩产更高。”种植大户雷泽配站在田埂上,满脸喜悦地向记者介绍,“我们的朱鹮稻米纯生态、品质好、口感好,稻谷价格比普通稻谷多卖3块钱一斤。你们看,这些晚稻正在抽穗、灌浆,看得出,肯定丰收。一年下来,我们能比别人多赚二三十万元!”

这一切的改变,始于2022年新宁县实施的朱鹮野化放归项目。当时,为深入践行“两山”理念,新宁县在崀山引进了24只朱鹮进行野化放归。

“刚开始,听说为了保护朱鹮而改变种植水稻的方式,我们这些种了几十年田的‘老古董’心里直打鼓。”雷泽配回忆道,“没想到这一变,反倒变出了‘金饭碗’!”

为给朱鹮创造适宜的栖息环境,新宁县在石田村、窑市村、六坪村等朱鹮活动区域推行生态绿色种植模式,开展“鹮田一分”和“鱼稻轮作”项目。雷泽配积极响应,将自家稻田全部转为朱鹮稻生态种植。

“100斤谷子打出40斤精米,不用化学农药,不施化肥,采用人工除草和生物防治,虽然人工成本增加了,但稻米品质上去了,价格也水涨船高。”雷泽配介绍道。

今年,新宁县朱鹮稻种植面积约67公顷,一季稻产量约50万公斤,预计总收入达440万元。

站在雷泽配的稻田边,记者发现,田埂上立着多盏太阳能杀虫灯,一旁种植着香根草,田里放养着鱼苗,不远处还能看到几只白鹭在觅食。

“这些都是朱鹮稻的生态种植配套技术。”雷泽配介绍,“这个杀虫灯可以吸引害虫,减少稻飞虱对水稻的危害;鱼稻共作能够减少杂草生长,鱼类排泄物还能提供有机肥料。更重要的是,田里鱼虾多了,鸟也多了,朱鹮经常来做客。”

他随手抓起一把稻谷向记者展示,“你看这稻穗,颗粒饱满、色泽自然,煮出来的米饭香软可口,带着天然的香甜味。”

更让雷泽配自豪的是,经过两年多的保护,崀山成功创建了全球纬度最低、总数35只的朱鹮野外可自我繁殖种群。“现在经常能看到朱鹮在稻田上空飞翔,成了我们这里的‘活广告’。”

让雷泽配没想到的是,新宁县的“朱鹮稻”竟然火爆“出圈”,登上了央视屏幕,获得部委推介,全网关注。

“那天晚上在央视《新闻联播》里看到我们村的朱鹮稻,全家人都激动得睡不着觉。”雷泽配说,“第二天就接到好几个订货电话,都是外地客商打来的。”

如今,“朱鹮稻”已成为新宁县的一张金色名片,雷泽配也成了当地的“名人”。但他并不止步,他领办的窑劦种养农民专业合作社正计划进一步扩大种植规模,在带动60户村民就业的同时,扩大建设“朱鹮稻”加工车间。

“绿水青山就是金山银山,朱鹮稻就是最好的证明。”望着崭新的插秧机、旋耕机、烘干机和包装好的成品大米,雷泽配信心满满,“保护好生态,就能产出好产品、带来好收入。这条路,我们走对了!”