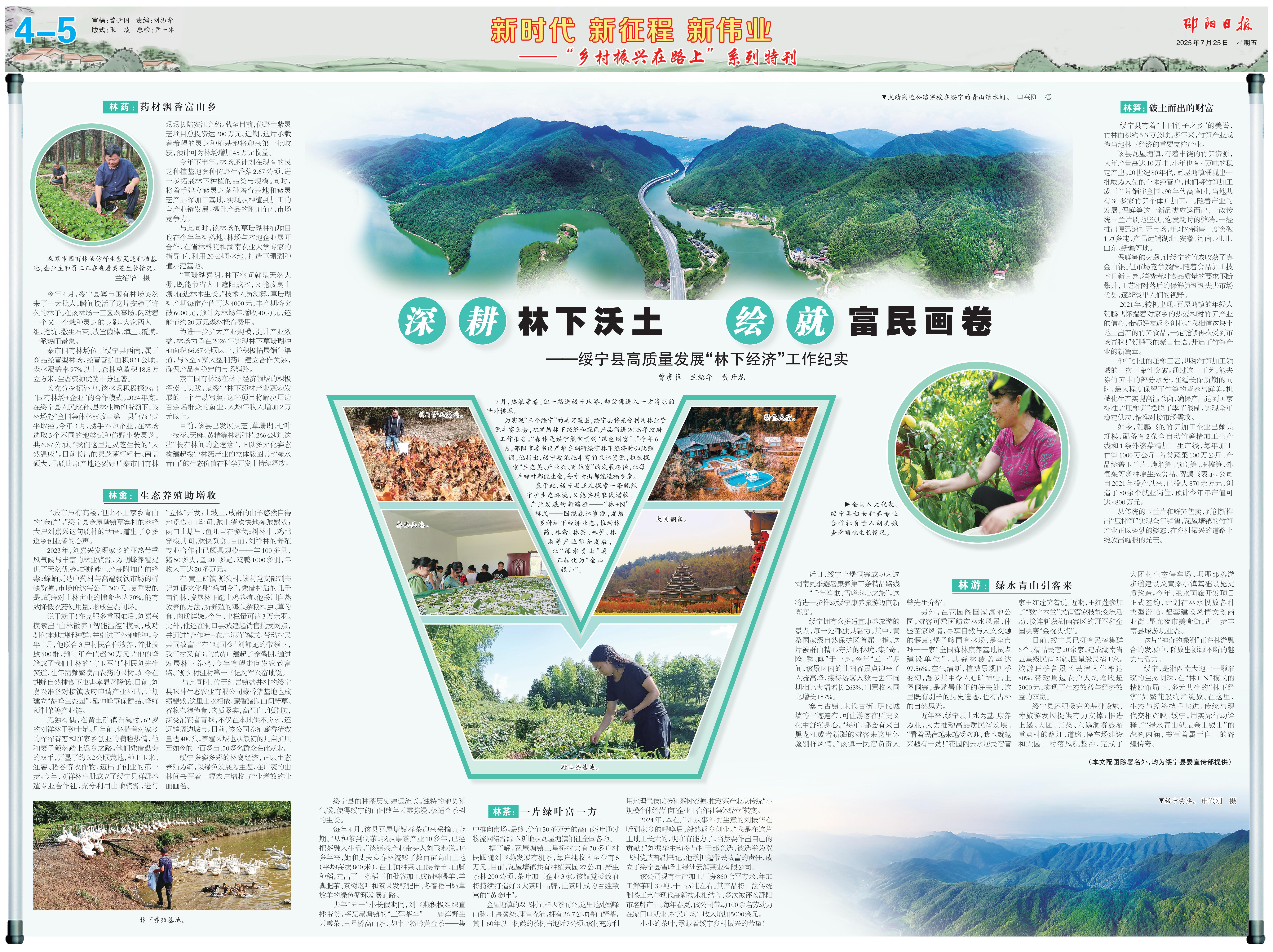

▼武靖高速公路穿梭在绥宁的青山绿水间。 申兴刚 摄

在寨市国有林场仿野生紫灵芝种植基地,企业主和员工正在查看灵芝生长情况。 兰绍华 摄

林下养殖基地。

林下养鸡基地。

野山茶基地。

大团侗寨。

特色民宿。

养蚕基地。

▶全国人大代表、绥宁县妇女种养专业合作社负责人胡美娥查看蟠桃生长情况。

▼绥宁黄桑。 申兴刚 摄

7月,热浪席卷。但一踏进绥宁地界,却仿佛进入一方清凉的世外桃源。

为实现“三个绥宁”的美好蓝图,绥宁县将充分利用林业资源丰富优势,把发展林下经济和绿色产品写进2025年政府工作报告。“森林是绥宁最宝贵的‘绿色财富’。”今年6月,邵阳市委书记严华在调研绥宁林下经济时如此强调。他指出,绥宁要依托丰富的森林资源,积极探索“生态美、产业兴、百姓富”的发展路径,让每片绿叶都能生金,每寸青山都能造福乡亲。

基于此,绥宁县正在探索一条既能守护生态环境,又能实现农民增收、产业发展的新路径——“林+N”模式——围绕森林资源,发展多种林下经济业态,推动林药、林禽、林茶、林笋、林游等产业融合发展,让“绿水青山”真正转化为“金山银山”。

林药: 药材飘香富山乡

今年4月,绥宁县寨市国有林场突然来了一大批人,瞬间搅活了这片安静了许久的林子。在该林场一工区老窖场,闪动着一个又一个栽种灵芝的身影。大家两人一组,挖坑、撒生石灰、放置菌棒、填土、覆膜,一派热闹景象。

寨市国有林场位于绥宁县西南,属于商品经营型林场,经营管护面积831公顷,森林覆盖率97%以上,森林总蓄积18.8万立方米,生态资源优势十分显著。

为充分挖掘潜力,该林场积极探索出“国有林场+企业”的合作模式。2024年底,在绥宁县人民政府、县林业局的带领下,该林场赴“全国集体林权改革第一县”福建武平取经。今年3月,携手外地企业,在林场选取3个不同的地类试种仿野生紫灵芝,共6.67公顷。“我们这里是灵芝生长的‘天然温床’。目前长出的灵芝菌杆粗壮、菌盖硕大,品质比原产地还要好!”寨市国有林场场长陆安江介绍。截至目前,仿野生紫灵芝项目总投资达200万元。近期,这片承载着希望的灵芝种植基地将迎来第一批收获,预计可为林场增加45万元收益。

今年下半年,林场还计划在现有的灵芝种植基地套种仿野生香菇2.67公顷,进一步拓展林下种植的品类与规模。同时,将着手建立紫灵芝菌种培育基地和紫灵芝产品深加工基地,实现从种植到加工的全产业链发展,提升产品的附加值与市场竞争力。

与此同时,该林场的草珊瑚种植项目也在今年年初落地。林场与本地企业展开合作,在省林科院和湖南农业大学专家的指导下,利用20公顷林地,打造草珊瑚种植示范基地。

“草珊瑚喜阴,林下空间就是天然大棚,既能节省人工遮阳成本,又能改良土壤、促进林木生长。”技术人员测算,草珊瑚初产期每亩产值可达4000元,丰产期将突破6000元,预计为林场年增收40万元,还能节约20万元森林抚育费用。

为进一步扩大产业规模,提升产业效益,林场力争在2026年实现林下草珊瑚种植面积66.67公顷以上,并积极拓展销售渠道,与3至5家大型制药厂建立合作关系,确保产品有稳定的市场销路。

寨市国有林场在林下经济领域的积极探索与实践,是绥宁林下药材产业蓬勃发展的一个生动写照。这些项目将解决周边百余名群众的就业,人均年收入增加2万元以上。

目前,该县已发展灵芝、草珊瑚、七叶一枝花、天麻、黄精等林药种植266公顷。这些“长在林间的金疙瘩”,正以多元化姿态构建起绥宁林药产业的立体版图,让“绿水青山”的生态价值在科学开发中持续释放。

林禽: 生态养殖助增收

“城市虽有高楼,但比不上家乡青山的‘金矿’。”绥宁县金屋塘镇草寨村的养蜂大户刘嘉兴这句质朴的话语,道出了众多返乡创业者的心声。

2023年,刘嘉兴发现家乡的亚热带季风气候与丰富的林业资源,为胡蜂养殖提供了天然优势。胡蜂能生产高附加值的蜂毒;蜂蛹更是中药材与高端餐饮市场的稀缺资源,市场价达每公斤300元。更重要的是,胡蜂对山林害虫的捕食率达70%,能有效降低农药使用量,形成生态闭环。

说干就干!在克服多重困难后,刘嘉兴摸索出“山林散养+智能温控”模式,成功驯化本地胡蜂种群,并引进了外地蜂种。今年1月,他联合3户村民合作放养,首批投放500群,预计年产值超30万元。“他的蜂箱成了我们山林的‘守卫军’!”村民刘先生笑道,往年需频繁喷洒农药的果树,如今在胡蜂自然捕食下虫害率显著降低。目前,刘嘉兴准备对接镇政府申请产业补贴,计划建立“胡蜂生态园”,延伸蜂毒保健品、蜂蛹预制菜等产业链。

无独有偶,在黄土矿镇石溪村,62岁的刘祥林干劲十足。几年前,怀揣着对家乡的深深眷恋和在家乡创业的满腔热情,他和妻子毅然踏上返乡之路。他们凭借勤劳的双手,开垦了约0.2公顷荒地,种上玉米、红薯、稻谷等农作物,迈出了创业的第一步。今年,刘祥林注册成立了绥宁县祥邵养殖专业合作社,充分利用山地资源,进行“立体”开发:山坡上,成群的山羊悠然自得地觅食;山坳间,跑山猪欢快地奔跑嬉戏;两口山塘里,鱼儿自在游弋;树林中,鸡鸭穿梭其间,欢快觅食。目前,刘祥林的养殖专业合作社已颇具规模——羊100多只,猪50多头,鱼200多尾,鸡鸭1000多羽,年收入可达20多万元。

在 黄土矿镇 源头村,该村党支部副书记刘郁龙化身“鸡司令”,凭借村后的几千亩竹林,发展林下跑山鸡养殖。他采用自然放养的方法,所养殖的鸡以杂粮和虫、草为食,肉质鲜嫩。今年,出栏量可达3万余羽。此外,他还在洞口县城建起销售批发网点,并通过“合作社+农户养殖”模式,带动村民共同致富。“在‘鸡司令’刘郁龙的带领下,我们村又有3户脱贫户建起了养鸡棚,通过发展林下养鸡,今年有望走向发家致富路。”源头村驻村第一书记沈军兴奋地说。

与此同时,位于红岩镇盐井村的绥宁县味神生态农业有限公司藏香猪基地也成绩斐然。这里山水相依,藏香猪以山间野草、谷物杂粮为食,肉质紧实,高蛋白、低脂肪,深受消费者青睐,不仅在本地供不应求,还远销周边城市。目前,该公司养殖藏香猪数量达400头,养殖区域也从最初的几亩扩展至如今的一百多亩,50多名群众在此就业。

绥宁多姿多彩的林禽经济,正以生态养殖为笔,以绿色发展为主题,在广袤的山林间书写着一幅农户增收、产业增效的壮丽画卷。

林茶: 一片绿叶富一方

绥宁县的种茶历史源远流长。独特的地势和气候,使得绥宁的山间终年云雾弥漫,极适合茶树的生长。

每年4月,该县瓦屋塘镇春茶迎来采摘黄金期。“从种茶到制茶,我从事茶产业10多年,已经把茶融入生活。”该镇茶产业带头人刘飞燕说。10多年来,她和丈夫袁春林流转了数百亩高山土地(平均海拔800米),在山顶种茶、山腰养羊、山脚种稻,走出了一条稻草和秕谷加工成饲料喂羊、羊粪肥茶、茶树老叶和茶果发酵肥田、冬春稻田嫩草放羊的绿色循环发展道路。

去年“五一”小长假期间,刘飞燕积极组织直播带货,将瓦屋塘镇的“三驾茶车”——庙湾野生云雾茶、三星桥高山茶、皮叶上将岭黄金茶——集中推向市场。最终,价值50多万元的高山茶叶通过物流网络源源不断地从瓦屋塘镇销往全国各地。

据了解,瓦屋塘镇三星桥村共有30多户村民跟随刘飞燕发展有机茶,每户纯收入至少有5万元。目前,瓦屋塘镇共有种植茶园27公顷、野生茶林200公顷、茶叶加工企业3家。该镇党委政府将持续打造好3大茶叶品牌,让茶叶成为百姓致富的“黄金叶”。

金屋塘镇的双飞村同样因茶而兴。这里地处雪峰山脉,山高雾绕、雨量充沛,拥有26.7公顷高山野茶,其中60年以上树龄的茶树占地近7公顷。该村充分利用地理气候优势和茶树资源,推动茶产业从传统“小规模个体经营”向“企业+合作社集体经营”转变。

2024年,本在广州从事外贸生意的刘振华在听到家乡的呼唤后,毅然返乡创业。“我是在这片土地上长大的,现在有能力了,当然要作出自己的贡献!”刘振华主动参与村干部竞选,被选举为双飞村党支部副书记。他承担起带民致富的责任,成立了绥宁县雪峰山绿洲云润茶业有限公司。

该公司现有生产加工厂房860余平方米,年加工鲜茶叶30吨、干品5吨左右。其产品将古法传统制茶工艺与现代高新技术相结合,多次被评为邵阳市名牌产品。每年春夏,该公司带动100余名劳动力在家门口就业,村民户均年收入增加5000余元。

小小的茶叶,承载着绥宁乡村振兴的希望!

林笋: 破土而出的财富

绥宁县有着“中国竹子之乡”的美誉,竹林面积约5.3万公顷。多年来,竹笋产业成为当地林下经济的重要支柱产业。

该县瓦屋塘镇,有着丰饶的竹笋资源,大年产量高达10万吨,小年也有4万吨的稳定产出。20世纪80年代,瓦屋塘镇涌现出一批敢为人先的个体经营户,他们将竹笋加工成玉兰片销往全国。90年代高峰时,当地共有30多家竹笋个体户加工厂。随着产业的发展,保鲜笋这一新品类应运而出,一改传统玉兰片质地坚硬、泡发耗时的弊端,一经推出便迅速打开市场,年对外销售一度突破1万多吨,产品远销湖北、安徽、河南、四川、山东、新疆等地。

保鲜笋的火爆,让绥宁的竹农收获了真金白银。但市场竞争残酷,随着食品加工技术日新月异,消费者对食品质量的要求不断攀升,工艺相对落后的保鲜笋渐渐失去市场优势,逐渐淡出人们的视野。

2021年,转机出现。瓦屋塘镇的年轻人贺鹏飞怀揣着对家乡的热爱和对竹笋产业的信心,带领好友返乡创业。“我相信这块土地上出产的竹笋食品,一定能够再次受到市场青睐!”贺鹏飞的豪言壮语,开启了竹笋产业的新篇章。

他们引进的压榨工艺,堪称竹笋加工领域的一次革命性突破。通过这一工艺,能去除竹笋中的部分水分,在延长保质期的同时,最大程度保留了竹笋的营养与鲜美。机械化生产实现高温杀菌,确保产品达到国家标准。“压榨笋”摆脱了季节限制,实现全年稳定供应,精准对接市场需求。

如今,贺鹏飞的竹笋加工企业已颇具规模,配备有2条全自动竹笋精加工生产线和1条外婆菜精加工生产线,每年加工竹笋1000万公斤、各类蔬菜100万公斤,产品涵盖玉兰片、烤烟笋、预制笋、压榨笋、外婆菜等多种原生态食品。贺鹏飞表示,公司自2021年投产以来,已投入870余万元,创造了80余个就业岗位,预计今年年产值可达4800万元。

从传统的玉兰片和鲜笋售卖,到创新推出“压榨笋”实现全年销售,瓦屋塘镇的竹笋产业正以蓬勃的姿态,在乡村振兴的道路上绽放出耀眼的光芒。

林游: 绿水青山引客来

近日,绥宁上堡侗寨成功入选湖南夏季避暑康养第三条精品路线——“千年笙歌,雪峰养心之旅”。这将进一步推动绥宁康养旅游迈向新高度。

绥宁拥有众多适宜康养旅游的景点,每一处都独具魅力。其中,黄桑国家级自然保护区首屈一指。这片被群山精心守护的秘境,集“奇、险、秀、幽”于一身。今年“五一”期间,该景区内的曲幽谷景点迎来了人流高峰,接待游客人数与去年同期相比大幅增长268%,门票收入同比增长187%。

寨市古镇,宋代古街、明代城墙等古迹遍布,可让游客在历史文化中舒缓身心。“每年,都会有来自黑龙江或者新疆的游客来这里体验别样风情。”该镇一民宿负责人曾先生介绍。

另外,在花园阁国家湿地公园,游客可乘画舫赏巫水风景,体验苗家风情,尽享自然与人文交融的惬意;堡子岭国有林场,是全市唯一一家“全国森林康养基地试点建设单位”,其森林覆盖率达97.56%,空气清新,植被景观四季变幻,漫步其中令人心旷神怡;上堡侗寨,是避暑休闲的好去处,这里既有别样的历史遗迹,也有古朴的自然风光。

近年来,绥宁以山水为基、康养为业,大力推动高品质民宿发展。“看着民宿越来越受欢迎,我也就越来越有干劲!”花园阁云水居民宿管家王红莲笑着说。近期,王红莲参加了“数字木兰”民宿管家技能交流活动,接连斩获湖南赛区的冠军和全国决赛“金枕头奖”。

目前,绥宁县已拥有民宿集群6个、精品民宿20余家,建成湖南省五星级民宿2家、四星级民宿1家。旅游旺季各景区民宿入住率达80%,带动周边农户人均增收超5000元,实现了生态效益与经济效益的双赢。

绥宁县还积极完善基础设施,为旅游发展提供有力支撑:推进上堡、大团、黄桑、六鹅洞等旅游重点村的路灯、道路、停车场建设和大园古村落风貌整治,完成了大团村生态停车场、坝那部落游步道建设及黄桑小镇基础设施提质改造。今年,巫水画廊开发项目正式签约,计划在巫水投放各种类型游船,配套建设风情文创商业街、星光夜市美食街,进一步丰富县城游玩业态。

这片“神奇的绿洲”正在林游融合的发展中,释放出源源不断的魅力与活力。

绥宁,是湘西南大地上一颗璀璨的生态明珠,在“林+ N”模式的精妙布局下,多元共生的“林下经济”如繁花般绚烂绽放。在这里,生态与经济携手共进,传统与现代交相辉映。绥宁,用实际行动诠释了“绿水青山就是金山银山”的深刻内涵,书写着属于自己的辉煌传奇。

(本文配图除署名外,均为绥宁县委宣传部提供)