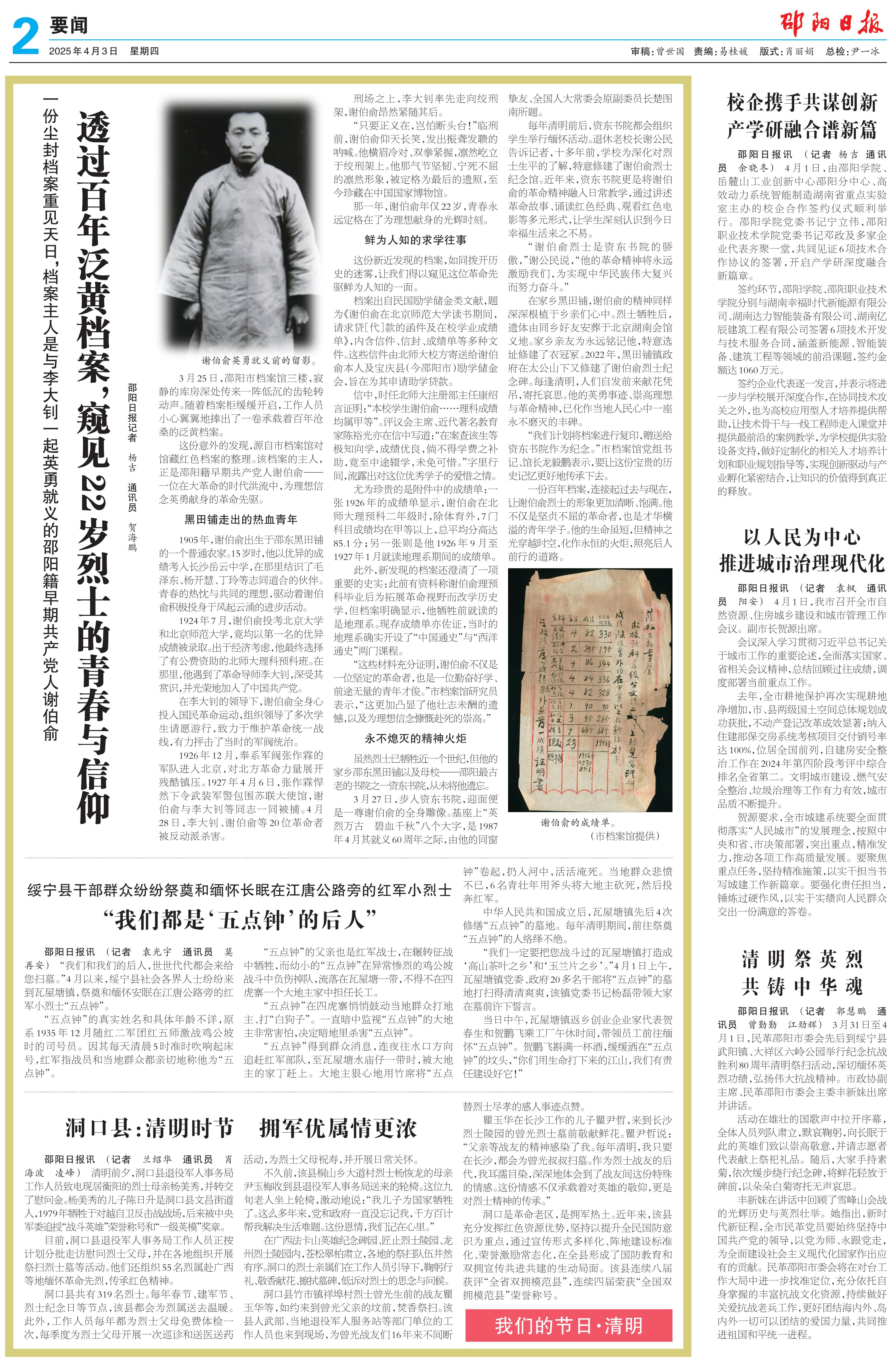

谢伯俞英勇就义前的留影。

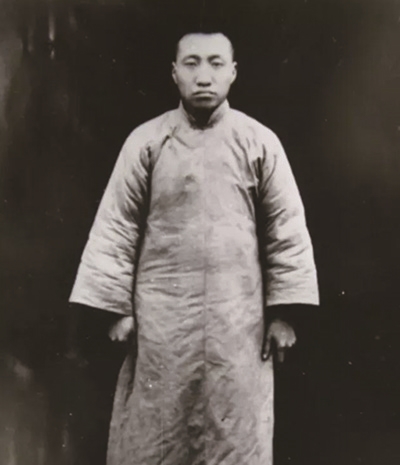

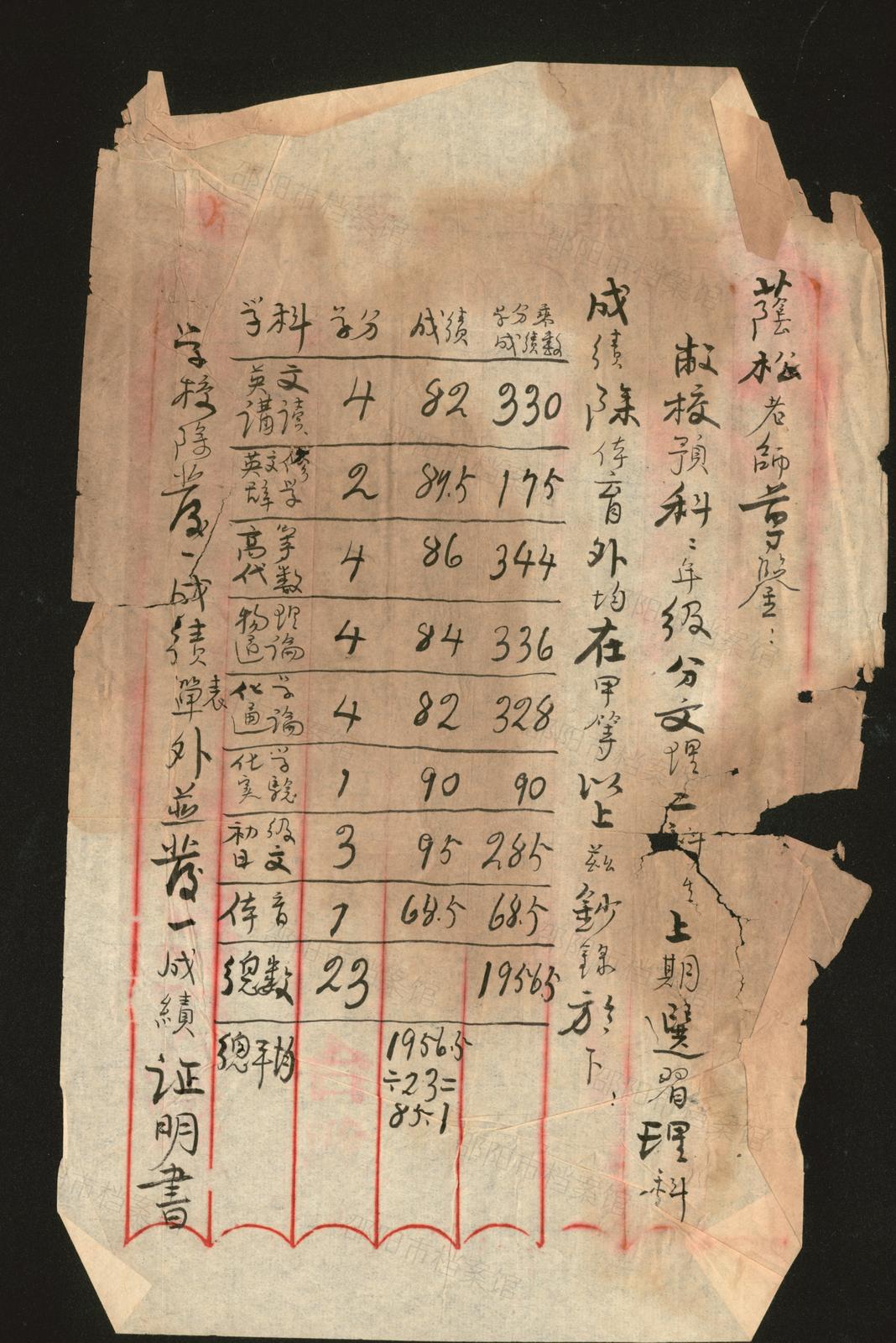

谢伯俞的成绩单。 (市档案馆提供)

3月25日,邵阳市档案馆三楼,寂静的库房深处传来一阵低沉的齿轮转动声。随着档案柜缓缓开启,工作人员小心翼翼地捧出了一卷承载着百年沧桑的泛黄档案。

这份意外的发现,源自市档案馆对馆藏红色档案的整理。该档案的主人,正是邵阳籍早期共产党人谢伯俞——一位在大革命的时代洪流中,为理想信念英勇献身的革命先驱。

黑田铺走出的热血青年

1905年,谢伯俞出生于邵东黑田铺的一个普通农家。15岁时,他以优异的成绩考入长沙岳云中学,在那里结识了毛泽东、杨开慧、丁玲等志同道合的伙伴。青春的热忱与共同的理想,驱动着谢伯俞积极投身于风起云涌的进步活动。

1924年7月,谢伯俞投考北京大学和北京师范大学,竟均以第一名的优异成绩被录取。出于经济考虑,他最终选择了有公费资助的北师大理科预科班。在那里,他遇到了革命导师李大钊,深受其赏识,并光荣地加入了中国共产党。

在李大钊的领导下,谢伯俞全身心投入国民革命运动,组织领导了多次学生请愿游行,致力于维护革命统一战线,有力抨击了当时的军阀统治。

1926年12月,奉系军阀张作霖的军队进入北京,对北方革命力量展开残酷镇压。1927年4月6日,张作霖悍然下令武装军警包围苏联大使馆,谢伯俞与李大钊等同志一同被捕。4月28日,李大钊、谢伯俞等20位革命者被反动派杀害。

刑场之上,李大钊率先走向绞刑架,谢伯俞昂然紧随其后。

“只要正义在,岂怕断头台!”临刑前,谢伯俞仰天长笑,发出振聋发聩的呐喊。他横眉冷对、双拳紧握,凛然屹立于绞刑架上。他那气节坚韧、宁死不屈的凛然形象,被定格为最后的遗照,至今珍藏在中国国家博物馆。

那一年,谢伯俞年仅22岁,青春永远定格在了为理想献身的光辉时刻。

鲜为人知的求学往事

这份新近发现的档案,如同拨开历史的迷雾,让我们得以窥见这位革命先驱鲜为人知的一面。

档案出自民国励学储金类文献,题为《谢伯俞在北京师范大学读书期间,请求贷[代]款的函件及在校学业成绩单》,内含信件、信封、成绩单等多种文件。这些信件由北师大校方寄送给谢伯俞本人及宝庆县(今邵阳市)励学储金会,旨在为其申请助学贷款。

信中,时任北师大注册部主任康绍言证明:“本校学生谢伯俞……理科成绩均属甲等”。评议会主席、近代著名教育家陈裕光亦在信中写道:“在案查该生等极知向学,成绩优良,倘不得学费之补助,竟至中途辍学,未免可惜。”字里行间,流露出对这位优秀学子的爱惜之情。

尤为珍贵的是附件中的成绩单:一张1926年的成绩单显示,谢伯俞在北师大理预科二年级时,除体育外,7门科目成绩均在甲等以上,总平均分高达85.1分;另一张则是他1926年9月至1927年1月就读地理系期间的成绩单。

此外,新发现的档案还澄清了一项重要的史实:此前有资料称谢伯俞理预科毕业后为拓展革命视野而改学历史学,但档案明确显示,他牺牲前就读的是地理系。现存成绩单亦佐证,当时的地理系确实开设了“中国通史”与“西洋通史”两门课程。

“这些材料充分证明,谢伯俞不仅是一位坚定的革命者,也是一位勤奋好学、前途无量的青年才俊。”市档案馆研究员表示,“这更加凸显了他壮志未酬的遗憾,以及为理想信念慷慨赴死的崇高。”

永不熄灭的精神火炬

虽然烈士已牺牲近一个世纪,但他的家乡邵东黑田铺以及母校——邵阳最古老的书院之一资东书院,从未将他遗忘。

3月27日,步入资东书院,迎面便是一尊谢伯俞的全身雕像。基座上“英烈万古 碧血千秋”八个大字,是1987年4月其就义60周年之际,由他的同窗挚友、全国人大常委会原副委员长楚图南所题。

每年清明前后,资东书院都会组织学生举行缅怀活动。退休老校长谢公民告诉记者,十多年前,学校为深化对烈士生平的了解,特意修建了谢伯俞烈士纪念馆。近年来,资东书院更是将谢伯俞的革命精神融入日常教学,通过讲述革命故事、诵读红色经典、观看红色电影等多元形式,让学生深刻认识到今日幸福生活来之不易。

“谢伯俞烈士是资东书院的骄傲,”谢公民说,“他的革命精神将永远激励我们,为实现中华民族伟大复兴而努力奋斗。”

在家乡黑田铺,谢伯俞的精神同样深深根植于乡亲们心中。烈士牺牲后,遗体由同乡好友安葬于北京湖南会馆义地。家乡亲友为永远铭记他,特意选址修建了衣冠冢。2022年,黑田铺镇政府在太公山下又修建了谢伯俞烈士纪念碑。每逢清明,人们自发前来献花凭吊,寄托哀思。他的英勇事迹、崇高理想与革命精神,已化作当地人民心中一座永不磨灭的丰碑。

“我们计划将档案进行复印,赠送给资东书院作为纪念。”市档案馆党组书记、馆长龙毅鹏表示,要让这份宝贵的历史记忆更好地传承下去。

一份百年档案,连接起过去与现在,让谢伯俞烈士的形象更加清晰、饱满。他不仅是坚贞不屈的革命者,也是才华横溢的青年学子。他的生命虽短,但精神之光穿越时空,化作永恒的火炬,照亮后人前行的道路。